電子契約とは

契約書は従来、「紙にペンでサインをする」あるいは、「印鑑で押印する」ことで、合意内容の証拠力を担保していました。

この「契約書にサインや押印をすること」に代わり、「電子データに電子署名」をすることで、書面による契約と同様の証拠力を認められるのが電子契約です。電子署名された電子データは企業のサーバーやクラウドストレージに保管します。

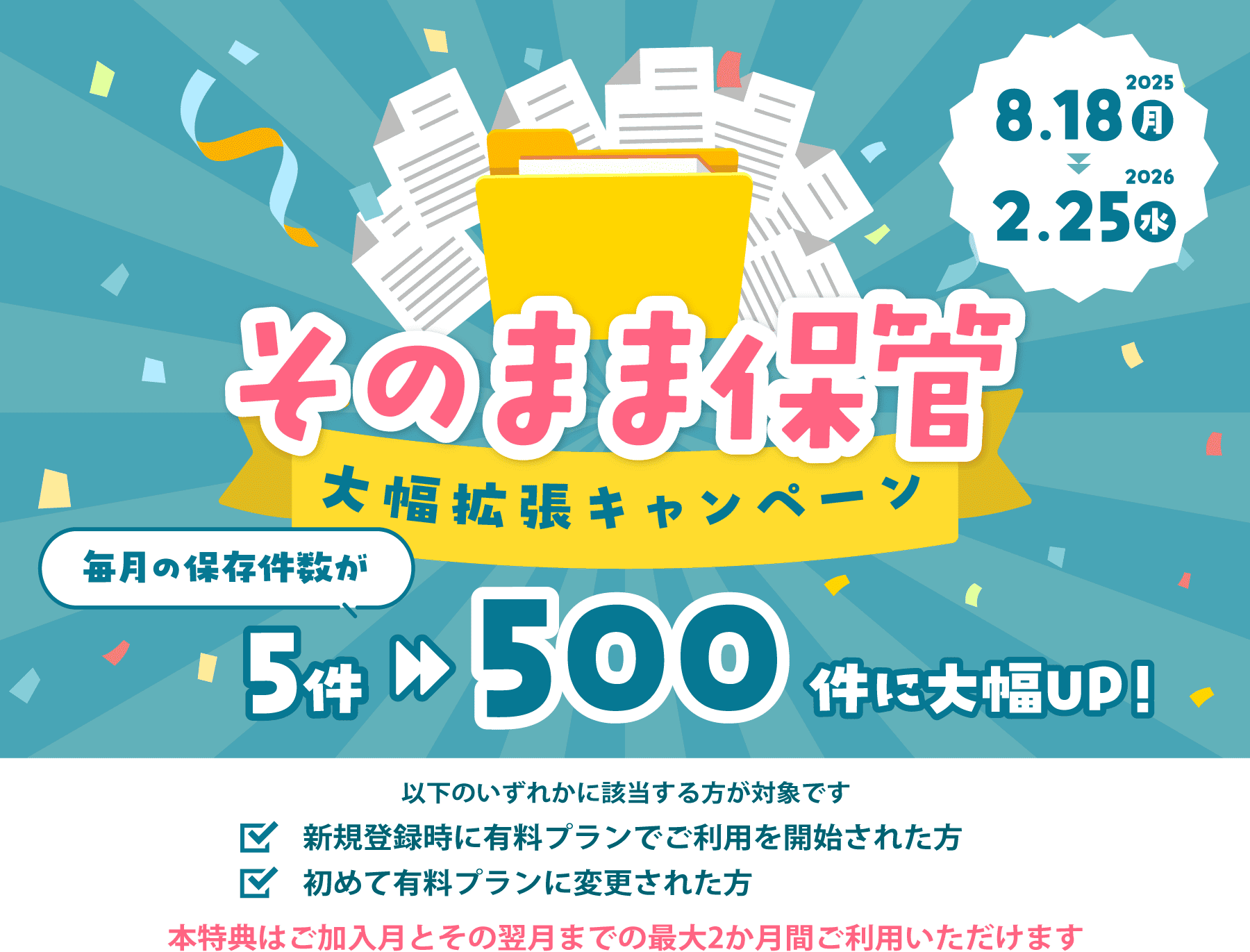

電子契約には大きく分けて2つの種類があります。それは、署名を行う各人の依頼・承認をうけてサービス事業者がサービス事業者の電子証明書で電子署名を行う「立会人型」と、署名を行う各人が自身の電子証明書を用意し、それぞれが電子署名を行う「当事者型」と呼ばれるものです。

「当事者型」のデメリットとして、

- 当事者同士が電子証明書を取得する必要があるため、契約相手方の負担が大きい

- 電子証明書の取得、維持には当事者同士に大きなコストがかかってしまう

- 発行した電子証明書は発行した事業者でしか使用できない場合がある

などがあります。

そのため、ベクターサインでは、「立会人型」を採用しています。

電子契約と書面の契約の違い

図で電子契約と書面の契約を比較することで、電子契約と書面の契約では大きな違いがあることがわかります

| 比較項目 | 書面の契約 | 電子契約 |

|---|---|---|

| 記録形式 | 紙の書面 | 電子データ |

| 署名方法 | 押印 署名 |

電子署名 |

| 本人性の担保 | 印鑑証明書 筆跡鑑定 |

メールアドレス認証 アクセスコード認証 タイムスタンプ 操作ログによる記録 |

| 非改ざん性の担保 | 契印 割印 |

タイムスタンプ 公開鍵証明書による電子署名 操作ログによる記録 |

| 送付方法 | 原本の郵送 直接持参して手渡し |

インターネット通信での受け渡し |

| 保管方法 | 倉庫保管 キャビネット保管 |

自社サーバー保管 クラウド保管 |

| 印紙 | 必要 | 不要 |

電子契約と書面の契約比較図

これらの違いから、業務の効率化やコスト削減といったメリットを電子契約で受けることができます。

電子署名とタイムスタンプ

書面の契約では、押印や手書きでの署名を施すことにより、本人の意思で書面の内容に同意したことを証明しています。これは、印鑑であれば本人のみ所有していると推定されることや、それが印鑑証明書による確認で可能であること、また手書きの署名であれば筆跡鑑定で本人が推定されることを前提とした仕組みとなっています。

一方、電子データを用いる電子契約では、電子データそのものに印影や署名をデジタルな画像として付与することはできますが、デジタルな画像はコピーが非常に容易であり、本人の意思によることを証明することは出来ないため、電子契約サービスで印影をつける意味はありません。そのため、別の手段によってその内容が本人の意思であることを証明できるようにする必要があります。

そこで用いられるのが、PKI(公開鍵暗号基盤 Public Key Infrastructure)と呼ばれる公開鍵暗号方式の技術を利用したセキュリティの基盤です。

電子署名とは、この公開鍵暗号方式の「秘密鍵」と「公開鍵」からなるキーペアを用いて、秘密鍵で「文書への署名」を行い、公開鍵で「署名の検証」を行う仕組みをいいます。

そして、この秘密鍵と公開鍵が本当にペアであることを証明するのが認証局です。認証局に署名者の公開鍵をリクエストすると、登録された公開鍵を提示します。その際、この公開鍵が認証局から正しく発行されたことを示す証明書を合わせて提示します。この証明書を「公開鍵証明書」といいます。

また、文書へ電子署名する際、時刻認証局より併せて署名時刻を付与します。これをタイムスタンプといいます。タイムスタンプを付与した署名は、署名が署名時刻に行われたことを保証します。

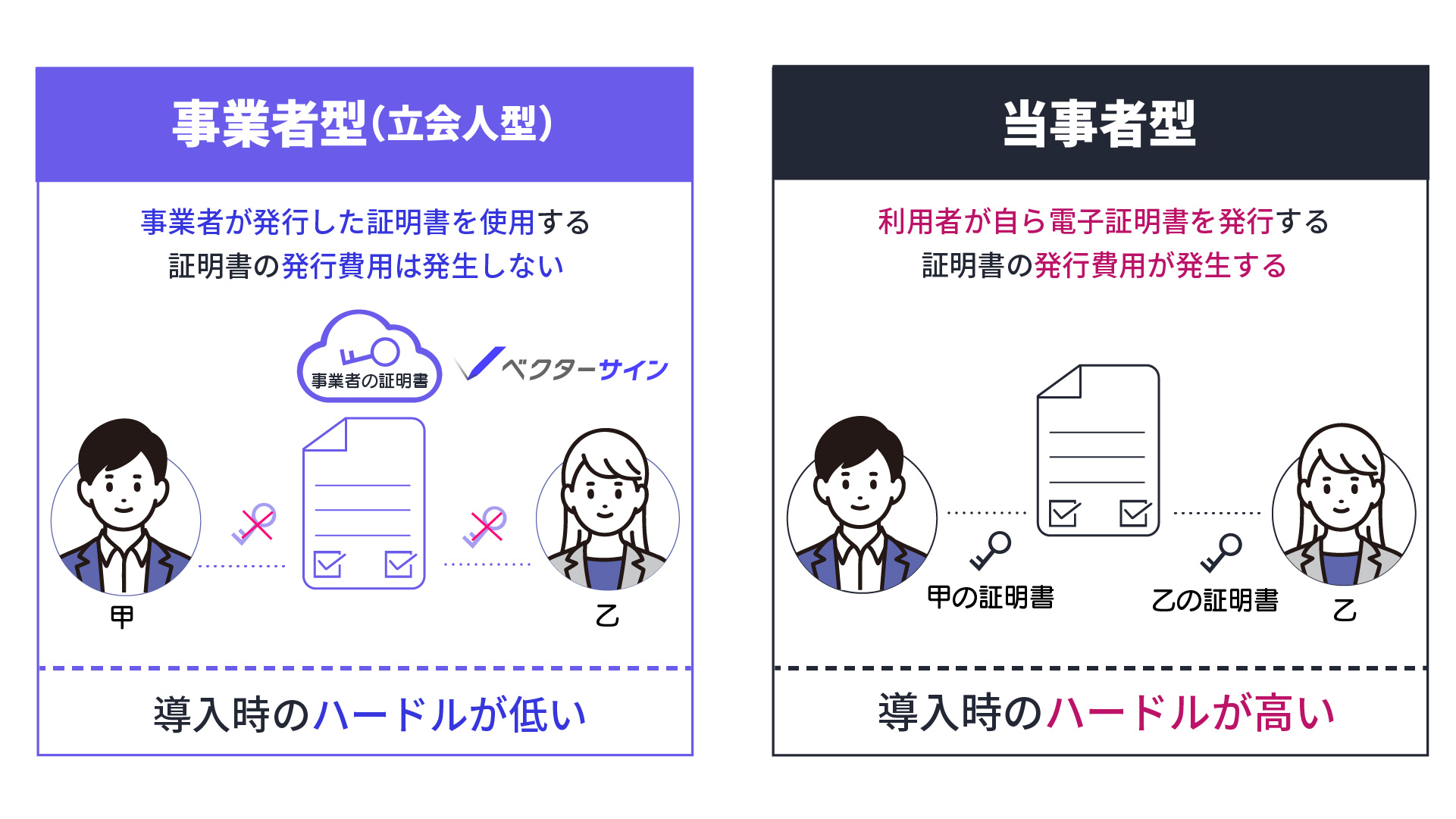

Adobe Acrobat Readerでは、Adobe Approved Trust List(通称AATL)と呼ばれるリストに記載された認証局から公開鍵を入手できる署名であれば、PDFの署名パネルを開くだけで検証ができます。

署名パネルと署名の検証図

これにより、署名は署名者によって正しく行われたこと、署名は署名時刻に行われたこと、署名後に改ざんされていないことが確認できます。

その為、この契約が当事者の合意により締結されたことを証明できるのです。

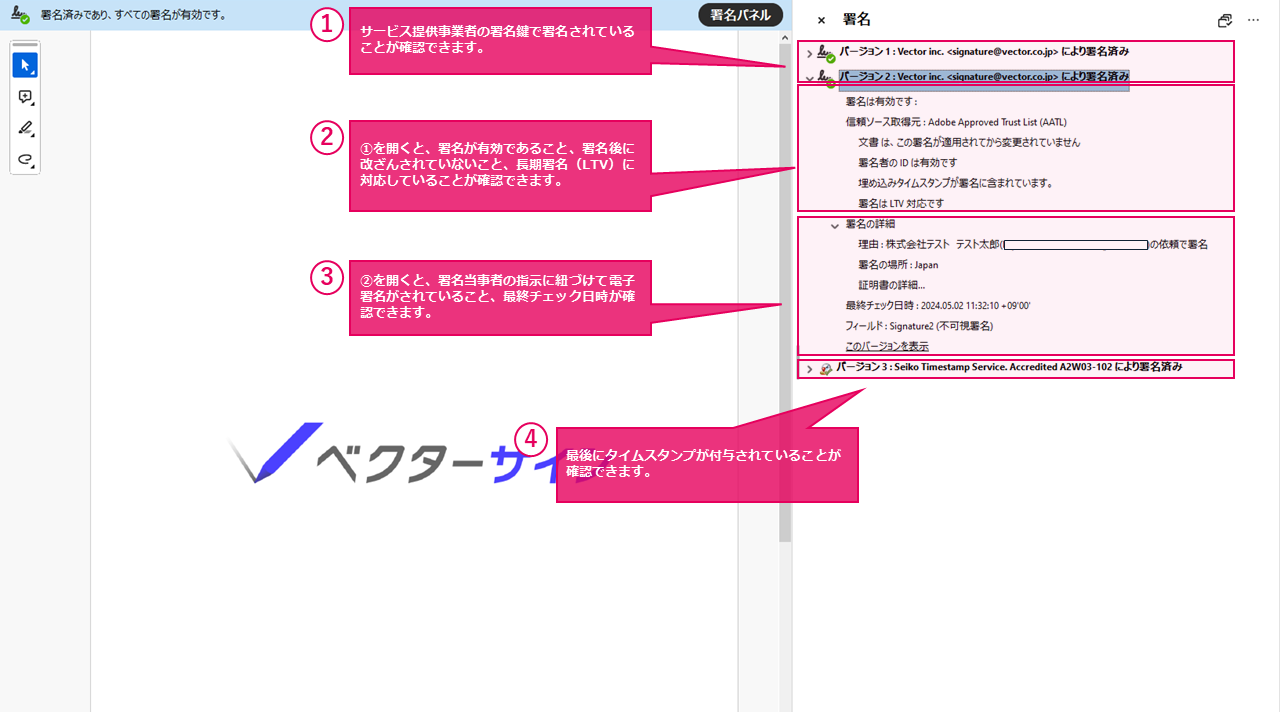

長期署名とは

認証局が発行する公開鍵証明書には有効期限があります。それは通常、秘密鍵が認証局に登録されてから1~3年程度です。なぜなら、技術の発展によって公開鍵から秘密鍵を見つけ出すのにかかる時間が短くなり、暗号が破られる危険性を考え、秘密鍵の有効期限を定めているからです。

そのため、通常の電子署名は1年程度しか検証ができません。ただし、電子署名にタイムスタンプを付与(タイムスタンプ署名)することで、有効期限は10年となります。これが「長期署名」です。

なぜ、タイムスタンプ署名の有効期限が長くなるのでしょうか。それは、認証タイムスタンプ局では特別に有効期限が10年余の公開鍵証明書を使うからです(ただし、同じ秘密鍵が使われるのは1年のみで毎年新しい秘密鍵に変更されます)。

タイムスタンプ署名が長期署名フォーマットで行われている場合には、署名の有効期限が切れる前にタイムスタンプ署名を追加することで署名全体の寿命を20年、30年と延長することができます。

長期署名のイメージ図

この長期署名フォーマットは3つ存在します。ベクターサインでは「PAdES」と呼ばれるPDF長期署名のフォーマットを採用しており、すべての署名に長期署名を付与しています。

証拠力と適法性

(※本内容は2024年4月時点のものです)

電子契約、電子署名に関わる法的環境は順次更新されています。以下は代表的な法律であり、ベクターサインは法で定められた要件に準ずるサービスです。

民法

民法522条

(1) 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

(2) 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

民法522条2項では、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立の方式は自由であることが明記されています。そのため、ベクターサインのようにクラウド上で締結した契約も適法なのです。

ただし、法令により一部例外は存在します。

1.書面が必須となる契約

- 事業用定期借地契約

- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約

- 任意後見契約書

2.書面の電子化に相手の承諾・希望が必要となる契約

- 事業者が交付する申込書面、契約書面、概要書面

- 建設工事の請負契約書

- 設計受託契約・工事監理受託契約の重要事項説明書

- 設計受託契約・工事監理受託契約成立後の契約等書面

- 下請事業者に対して交付する「給付の内容」等記載書面

- 定期建物賃貸借契約の際の説明書面

- 宅地建物の売買・交換の媒介契約書

- 宅地建物の売買・交換の代理契約書

- 宅地建物の売買・交換・賃借の際の重要事項説明書

- 宅地建物取引業者の交付書面

- 不動産特定共同事業契約書面

- 投資信託契約約款

- 貸金業法の契約締結前交付書面

- 貸金業法の生命保険契約等に係る同意前の交付書面

- 貸金業法の契約締結時交付書面

- 貸金業法の受取証書

- 割賦販売法の契約等書面

- 旅行契約の説明書面

- 労働条件通知書面

- 派遣労働者への就業条件明示書面

- 金銭支払の受取証書

- 建設請負契約

- 下請取引における受発注書面

- 投資信託契約約款

- 不動産特定共同事業契約成立前交付書面、契約成立時交付書面及び財産管理報告書

- 派遣労働者への就業条件明示書面

- 労働条件通知書面(労働条件通知書兼就業条件明示書も同様)

民事訴訟法

民事訴訟法第228条4項で「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」とされています。

文書の真正な成立とは、本人の意思に基づいて文書が作成されたことであり、本人の意思の表明であると証明する証拠力が必要になります。2020年6月19日に、内閣府・法務省・経済産業省が以下の見解を出しました。

文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり、本人による押印がなければ立証できないものではない。 文書の成立の真正を証明する立証手段として、電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)が考えられる。

以上のことから、電子署名であっても本人による文書の真正な成立を立証することができます。

電子署名法

第2条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

(1)当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

(2)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

電子署名法では、主に第2条、第3条で電子署名の要件を定義しています。

第2条では、広義の意味での電子署名の要件を、第3条では本人性をより厳しく問いている構成になっています。

ベクターサインのような立会人型のサービスは、2020年7月17日に、総務省・法務省・経済産業省が「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」にて以下の見解を出しました。

利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。

そして、上記サービスにおいて、例えば、サービス提供事業者に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報を付随情報として確認することができるものになっているなど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つの措置と捉え直すことよって、電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には,これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより、「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るものであることを示すためのものであること」という要件(電子署名法第2条第1項第1号)を満たすことになるもと考えられる。

これにより、上記基準を満たすものであれば、立会人型のサービスであっても電子署名法2条に定義される「電子署名」に該当します。ベクターサインでは、電子署名法第2条第1項の要件を以下の方法で満たしています。

(1) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

- メールアドレス認証

- アクセスパスワード認証

- ワンタイムパスワード認証

- 長期署名(AATL対応)

- 操作ログによる記録

(2) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

- 長期署名(AATL対応)

- 操作ログによる記録

また、電子署名法第3条に定義される「電子署名」についても、2020年9月4日に、総務省・法務省・経済産業省が「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」にて以下の見解を出しました。

電子署名法第3条の規定が適用されるためには、次の要件が満たされる必要がある。

(1) 電子文書に電子署名法第3条に規定する電子署名が付されていること。

(2) 上記電子署名が本人(電子文書の作成名義人)の意思に基づき行われたものであること。

サービス提供事業者が利用者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による暗号化等を行う電子契約サービス(立会人型サービスのこと)が電子署名法第3条に規定する電子署名に該当するか否かは、個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるべき事柄ではあるものの、一般論として、上記サービス(立会人型サービスのこと)は、

①利用者とサービス提供事業者の間で行われるプロセス及び②①における利用者の行為を受けてサービス提供事業者内部で行われるプロセスのいずれについても十分な水準の固有性が満たされていると認められる場合には、電子署名法第3条の電子署名に該当するものと認められることとなるものと考えられる。

したがって、同条に規定する電子署名が本人すなわち電子文書の作成名義人の意思に基づき行われたと認められる場合には、電子署名法第3条の規定により、当該電子文書は真正に成立したものと推定されることとなると考えられる。

これにより、上記基準を満たすものであれば、立会人型のサービスであっても電子署名法3条に定義される「電子署名」に該当します。

あわせて、「十分な水準の固有性」について、

(1) 利用者とサービス提供事業者間の間での2要素による認証(ワンタイムパスワードなど)

(2) サービス提供事業者内部で暗号の強度や利用者毎の個別性を担保する仕組み

を満たしていることが必要であると述べられています。

ベクターサインでは「ワンタイムパスワードによる認証」や「アクセスパスワードによる認証*」を提供しており、2要素認証の要件を満たしています。そのため、電子署名法3条に定義される「電子署名」が可能となっております。*アクセスパスワードをメール以外の方法(電話等)で伝えることで2要素での認証が可能となります。

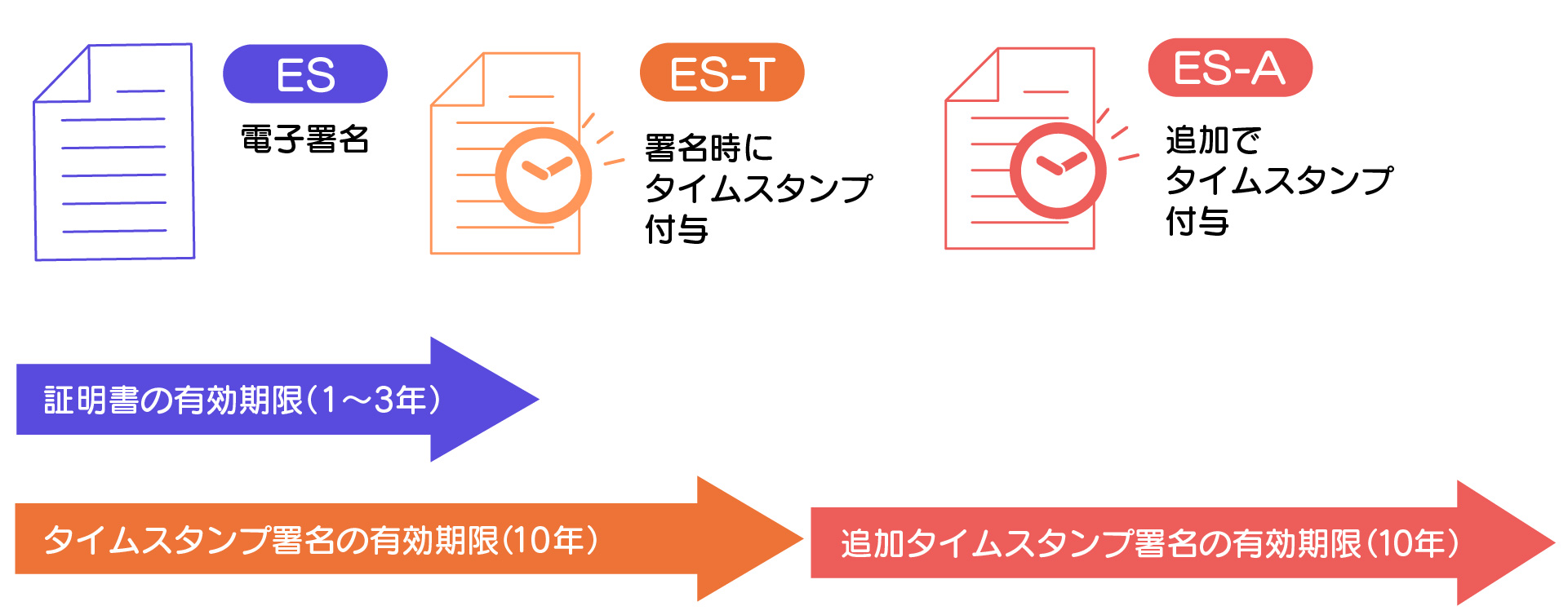

電子帳簿保存法

税法上、契約書等の書面は、7年間保存する義務があります(法人税法施行規則59条ほか)。

ただし、電子契約のように電子データで保存する場合、以下の要件を満たすことで、紙の契約書と同等に扱われ、長期保存にかかる負担が解消できます(電子帳簿保存法10条)。

1.関連書類の備え付け

電子計算機処理システムの概要を記載した書類(マニュアル)等があること

2.見読性の確保

納税地でディスプレイ、プリンタ等を用いて契約内容が確認できること

3.検索性の確保

主要項目を範囲指定、もしくは任意の項目を組み合わせた条件で検索できること

4.措置

認定タイムスタンプの付与または事務処理規定(社内規定)があること

ベクターサインであれば、タイムスタンプを付与に加え、電子帳簿保存法に対応した検索機能を備えているため、複雑なシステムを新たに導入する必要はありません。

電子契約の導入メリット

紙の契約業務から電子契約に切り替えることで、大きく5つのメリットがあります。

また、いつでもどこでも署名ができるため時間的なコストも、金額的なコストも削減することが可能です。

「ベクターサイン」では、初期費用・基本料金0円で登録いただけます

まずは無料でお試しください!